おなかのへるうた 歌詞と解説

どうして おなかが へるのかな お腹と背中がくっつくぞ!

「どうして おなかが へるのかな」が歌い出しの『おなかのへるうた』は、作詞:阪田寛夫、作曲:大中恩による日本の童謡。1960年(昭和35年)発表。

大中恩(おおなか めぐみ)と阪田寛夫は従兄弟(いとこ)の関係で、1959年発表の童謡『サッちゃん』も同コンビによる作品。

童謡の一般的なテーマと言えば、動物や植物、季節の風景や食べ物などがあるが、この『おなかのへるうた』では、それらを超越した「食欲」という人間の根源的な欲求がダイレクトに取り上げられており、昭和30年代の当時としては結構斬新な題材だったと思われる。

1962年8月にはNHK「みんなのうた」で放送され、前年に発表された『サッちゃん』と同様に人気の童謡となった。

国民的な人気を獲得した童謡『おなかのへるうた』には、一体どんなヒット要因があるのだろうか?主に歌詞の特徴に着目して分析してみたい。

【YouTube】おなかのへるうた

歌詞

どうして おなかが へるのかな

けんかを すると へるのかな

なかよし してても へるもんな

かあちゃん かあちゃん

おなかと せなかが くっつくぞどうして おなかが へるのかな

おやつを たべないと へるのかな

いくら たべても へるもんな

かあちゃん かあちゃん

おなかと せなかが くっつくぞどうして おなかが へるのかな

けんかを すると へるのかな

なかよし してても へるもんな

かあちゃん かあちゃん

おなかと せなかが くっつくぞどうして おなかが へるのかな

おやつを たべないと へるのかな

いくら たべても へるもんな

かあちゃん かあちゃん

おなかと せなかが くっつくぞ

歌詞の分析

『おなかのへるうた』一番の歌詞で目につくのが、「どうして~かな?」という疑問形。

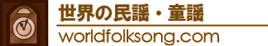

「からす なぜ鳴くの?」が歌い出しの童謡『七つの子』のように、冒頭で疑問形から入ることで、聴き手はその疑問に対する答えを求め、歌に対してより強い関心を持つようになる。

童謡『七つの子』では、「からすは山に 可愛い七つの子があるからよ」と、提示した疑問に対する答えが用意されているが、『おなかのへるうた』では答えらしい情報はまったく見当たらない。

挿絵:講談社「童謡画集」(1937年)より(作:川上四郎)

疑問を投げかけておいて、あえて答えを出さない(出せない)というところが、子供らしく自由奔放なイメージとなって、童謡としての子供らしさの演出に成功しているように思われる。

また、答えを出さないことで、聴き手の子供たちが自由に自分自身の答えを想像しながら受け止めることができ、それによって歌に対する親近感を持たせる効果も生まれているのではないだろうか。

なお、答えが出ていないというキレの悪さについては、最後の決め台詞「お腹と背中がくっつくぞ」のインパクトで帳消しに(うやむやに)なっているところも完成度が高い。

「かあさん」ではなく「かあちゃん」

『おなかのへるうた』が国民的人気を獲得した二つ目の理由は、母親への呼びかけが「かあさん」ではなく「かあちゃん」であった点にあると思われる。

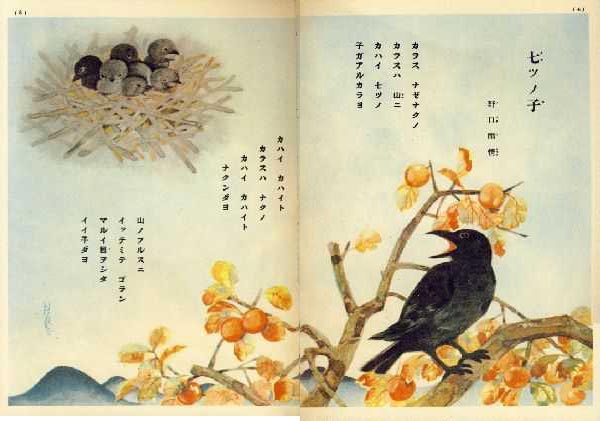

当時の童謡では、母親の呼称は「かあさん」「おかあさん」が一般的であった。例えば、「かあさんが夜なべして 手袋あんでくれた」の『かあさんの歌』や、「母さん お肩をたたきましょう」の『肩たたき』などがその代表例だ。

挿絵:講談社「童謡画集」(1937年)より(作:川上四郎)

それが『おなかのへるうた』では、何のためらいもなく「♪かあちゃん かあちゃん」と「ちゃん」づけで、親しさ全開で母親に呼び掛ける表現が用いられている。

これには当時のNHKが作詞者らに苦言を呈したようだが、作者らはNHKと熱い議論を交わして、「かあちゃん」を用い続ける立場から一歩も引かなかったという。

おなかのへるうた」の中の“かあちゃん かあちゃん”という歌詞があるんですが、そこにNHKが「“かあちゃん”なんて言葉はよくない」と言うんで「それじゃ、“おかあさま”にでもするか」って意見を戦わせた事があったんですよ。

<引用:「親子で楽しむ童謡集 第3集」(にっけん教育出版社)>

今でこそ「かあちゃん」という表現には違和感がないが、昭和30年代の当時としては、童謡に用いる表現としては若干くだけ過ぎたフレーズだったのかもしれない。

ただ、当時としては斬新とも言えたこの表現が、『おなかのへるうた』が国民的人気を獲得するのに大きな要因になったことは間違いないだろう。

お腹と背中がくっつくとは?

そして『おなかのへるうた』の最大のポイントとも言うべきなのが、シメの「♪おなかと せなかが くっつくぞ♪」というユニークなフレーズ。

これはお腹が空きすぎて、胃袋がまるで空気の抜けた風船のようにぺったんこになったような感覚を、比喩的に「お腹と背中がくっつく」と表現したものだろう。

オンダ ふうせん お徳用フーセン 35個入り

子供が母親に空腹をアピールするフレーズはいくつもあるが、「お腹と背中がくっつく」という子供らしい想像力豊かな表現は、『おなかのへるうた』の全体を締めくくるに相応しい強烈なインパクトを有しており、この曲がヒットした最大のポイントであるといっても過言ではないだろう。

おなかが「すく」?「へる」?

さて最後に、空腹状態を他者へ伝える表現として、おなかが「すく(空く)」なのか、それとも「へる(減る)」なのかについて、簡単に考えてみたい。

伝統的な表現としては、有名なことわざ「腹が減っては戦はできぬ」というフレーズから、「腹が減る」という結びつきが思い浮かぶ。

「腹が減る」は、どちらかと言えば男性がよく使う表現で、友達との会話では「腹へった」などと使われるように思われる。

逆にどちらかといえば女性が使う丁寧なフレーズとしては、「おなかが空いた」「おなか空いた」といった表現が考えられる。

「おなか」と「減った」を組み合わせて「お腹減った」と使われることもあるだろうが、「おなかすいた」よりは若干カジュアルな印象を受ける。

「腹が空いた」とは言わないように思われる。「腹が」と言ったら「減る」で受けるのが通常だろう。これは「はらが」の「は」と、「へる」の「へ」が、同じハ行の発音なので、軽い頭韻を踏んでいるために結びつきが強まっているのかもしれない。

まとめると、「おなかが」で始めた場合は「すく」でも「へる」でもいいが、「すく」の方が丁寧な印象があり、「はらが」で始めた場合は「へる」で受けるのが一般的なように思われる。

関連ページ

- 阪田寛夫 有名な童謡・代表曲

- 『ともだち讃歌(リパブリック讃歌)』、『誰かが口笛ふいた』など、日本の詩人・児童文学作家の阪田 寛夫(さかた ひろお/1925-2005)作詞による童謡・代表曲まとめ。

- 母のうた 母親・ママに関する民謡・童謡

- 『かあさんの歌』、『肩たたき』、『この道』、『ぞうさん』など、母親・お母さんをテーマ・題材とした日本の民謡・童謡・世界の歌まとめ。

- お米のうた・ごはんのうた 民謡・童謡

- ほかほかごはんにお味噌汁 お米に関する日本の歌まとめ